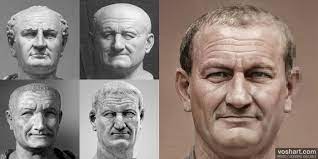

Carta identità ( Vespasiano)

Quintus Romanorum imperator…

Nome originale: Titus Flavius Vespasianus

Nascita: Vicus Phalacrinae, 17 novembre 9

Morte: Roma, 23 giugno 79

Nazionalità: latino

Dinastia: Flavia

Coniuge: Flavia Domitilla maggiore, Caenis

Figli: Tito, Domiziano, Flavia Domitilla

Padre: Tito Flavio Sabino

Madre: Vespasia Polla

Regno: 69-79 d.C.

Descrizione fisica:

“Fu di statura massiccia, di membra saldamente compatte, di volto quasi contratto dallo sforzo: a

proposito di questo un cittadino molto spiritoso, al quale aveva chiesto di dire una battuta su di lui,

rispose: «Lo farò, quando avrai smesso di alleggerire il tuo ventre.» Godette di ottima salute,

sebbene per conservarla si limitasse a frizionarsi ritmicamente la gola e le altre parti del corpo in

una palestra destinata al gioco della palla e a digiunare un giorno al mese. “

(Svetonio, VIII,20)

Cursus honorum: 30 d.C. venne mandato come laticlavio in Tracia per circa 3 o 4 anni

34 d.C. divenne questore nella provincia di Creta e Cirene

38 d.C. ricoprì la carica di edile dopo essere stato respinto la prima volta

Svetonio racconta un curioso episodio di questo periodo:

“In séguito, quando Vespasiano rivestiva la carica di edile e C. Cesare, adiratosi perché non aveva

provveduto a far spazzare le strade, ordinò ai soldati di farlo imbrattare stipando fango nelle

pieghe della sua pretesta, non mancarono quelli che interpretarono il fatto come se un giorno lo

Stato, calpestato e derelitto per qualche sconvolgimento politico, dovesse rifugiarsi sotto la sua

tutela e quasi nel suo grembo.”

(Svetonio, VII, 5)

Nel 40 d.C. divenne pretore, come ci racconta Svetonio:

“Da pretore, per non trascurare alcun mezzo di ingraziarsi Gaio, che era ostile al Senato, in onore

della sua vittoria sui Germani sollecitò giochi straordinari e, come aggravante alla pena dei

congiurati, stabilì che fossero lasciati senza sepoltura. Lo ringraziò anche davanti al Senato di

avergli fatto l’onore di un invito a cena.”

Dal 43 al 50 d.C. Vespasiano partecipò come legatus legionis della legio II Augusta alla conquista

della Britannia

Di questo periodo militare Svetonio ricorda:

“[…] ebbe trenta scontri con il nemico. Costrinse alla resa due popolazioni, più di venti città

fortificate e l’isola di Vette, che è molto vicina alla Britannia, agli ordini sia del legato consolare

Aulo Plauzio sia dello stesso Claudio. Per questo ricevette le insegne del trionfo e, in breve tempo,

due sacerdozi, e inoltre un consolato che esercitò negli ultimi due mesi dell’anno.”

(Svetonio, VII, 4)

Cassio Dione Cocceiano aggiunge un episodio curioso ed eroico in Britannia:

“Sempre in questo periodo in Britannia, Vespasiano venne colto di sorpresa dai barbari,

rischiando di essere ucciso, ma suo figlio Tito, preoccupato per il padre, con una grande audacia

spezzò l’accerchiamento, e dopo aver iniziato a respingere i nemici in fuga, ne fece una strage.”

(Cassio Dione, LX, 30.1)

Nel 51 d.C. fu console per gli ultimi due mesi dell’anno, fino a quando non ottenne il proconsolato,

Svetonio di lui disse che:

“Il periodo di tempo fino al consolato, lo passò in appartato riposo, temendo Agrippina, che aveva

ancora molto potere presso il figlio e odiava l’amico del pur defunto Narciso.”

(Svetonio, VII, 4)

Nel 63 d.C. andò come governatore in Africa proconsolare dove, secondo Svetonio, il suo governo

fu condotto con assoluta integrità e onore. Certo è che la sua fama e visibilità a Roma, crebbe.

Svetonio aggiunge:

“Non ritornò di certo più ricco, giacché, compromesso ormai il suo credito, ipotecò tutte le

proprietà al fratello e, di necessità, per sostenere le spese del suo rango, dovette abbassarsi a

traffici da mercante di bestiame; perciò era comunemente soprannominato «il mulattiere.”

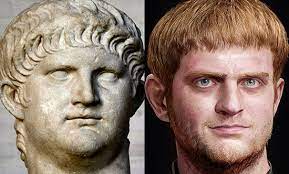

Fu infatti in Grecia al seguito di Nerone. Svetonio ne racconta un episodio curioso:

“Durante il viaggio in Acaia, al seguito di Nerone, poiché, mentre l’imperatore cantava, o si

allontanava troppo spesso o sonnecchiava alla sua presenza, si tirò addosso un danno enorme e,

trovatosi escluso non solo dalla vita di corte ma anche dalle pubbliche udienze, si ritirò in una

cittadina fuori mano fino a quando, mentre se ne stava nascosto e temeva ormai il peggio, gli fu

offerto il governo di una provincia e il comando di un esercito.”

(Svetonio, VII, 4)

Dal 66 d.C. fino al 68 d.C. condusse la guerra giudaica

Secondo una profezia di Svetonio:

“In tutto l’Oriente si era diffusa un’antica e persistente credenza secondo cui era scritto nei fati che

quanti in quel tempo fossero venuti dalla Giudea si sarebbero impadroniti del sommo potere”

(Svetonio, VII, 4)

Svetonio aggiunge un episodio curioso di questi anni di guerra:

“In Giudea, quando consultò l’oracolo di Giove Carmelo, le sorti gli confermarono la promessa

che si sarebbe avverato tutto ciò che di più grandioso egli concepisse e desiderasse. E uno dei

notabili prigionieri, Giuseppe, mentre veniva costretto in catene, tenacemente assicurava che

presto sarebbe stato liberato dallo stesso Vespasiano, una volta divenuto imperatore.”

(Svetonio, VII, 5)

Nel 68 d.C. dopo la morte di Nerone vennero eletti 4 imperatori nel giro di pochi anni l’ultimo di

questi era proprio Vespasiano

Riforme

Riforme finanziarie

1) Chiese l’esazione delle imposte non pagate sotto Galba, introducendone poi di nuove e ancora più

gravose

2) Aumentò i tributi delle province, anche raddoppiandoli in alcuni casi

3) Ebbe nel complesso un occhio attento sulle finanze pubbliche. Sembra infatti che la sua sia stata

una illuminata economia, che, nello stato disordinato delle finanze di Roma, era una necessità

assoluta a causa dell’immensa povertà in cui versava sia il fiscus sia l’aerarium da come possiamo

vedere dalle parole di Svetonio:

“Vi sono invece altri che ritengono che egli sia stato spinto a saccheggi e rapine dalla necessità,

per l’estrema povertà dell’erario e del fisco, che aveva denunciato sùbito fin dall’inizio del suo

principato, dichiarando che «erano necessari quaranta miliardi di sesterzi perché lo Stato potesse

reggersi”

(Svetonio, VII, 16)

Riforme amministrative

1) Promulgò la lex de imperio Vespasiani, in seguito alla quale egli e gli imperatori successivi

governeranno in base alla legittimazione giuridica e non più in base a poteri divini come avevano

fatto i Giulio-Claudii. Questo provvedimento può essere riassunto in due formule: «il principe è

svincolato dalle leggi» (princeps a legibus solutus est); «quanto piace al principe ha vigore di

legge» (quod placuit principi legis habet vigorem).

2) Riformò il Senato e l’ordine equestre, rimuovendone i membri inadatti e indegni e promuovendo

uomini abili e onesti, sia tra gli Italici sia tra i provinciali, allo stesso tempo, rese questi organismi

più dipendenti dall’imperatore, esercitando la sua influenza sulla loro composizione.

3) Cambiò lo statuto della guardia pretoriana, formata da nove coorti in cui, per aumentarne la

fedeltà, furono arruolati solo italici.

4) Diede una pensione di cinquecentomila sesterzi all’anno ai consolari poveri. Svetonio aggiunge:

“E, affinché fosse ben chiaro che i due ordini differivano tra loro non tanto per i diritti quanto per

il rango, in una lite sorta tra un senatore e un cavaliere romano sentenziò che non si dovevano

ingiuriare i senatori, ma che, comunque, ricambiare gli insulti era un diritto civile e morale”

(Svetonio, VII, 9)

Riforme giudiziarie

Fece decretare dal Senato che ogni donna libera, che si fosse concessa a uno schiavo di altri, venisse

considerata anch’essa una schiava e che gli usurai, quando avessero concesso un prestito a un figlio

di famiglia, non potessero esigerne la restituzione neppure dopo la morte del padre.

Riforme sociali

1) Spesso offriva banchetti sontuosi per far guadagnare i macellai.

2) In occasione dei Saturnalia offriva doni agli uomini e alle calende di marzo alle donne

3) Nel 73 Vespasiano e Tito rivestirono una magistratura repubblicana ormai quasi dimenticata, la

censura, con l’obiettivo di ampliare il pomerium, ovvero il confine sacro della città, e iniziare una

generale ristrutturazione urbanistica. Ciò viene detto anche da Svetonio:

“Roma era deturpata dai segni di crolli e di passati incendi; e Vespasiano permise a chiunque di

occupare le aree vuote e di costruirvi sopra se i proprietari non prendevano iniziative.”

(Svetonio, VII, 8)

Riforme architettoniche

1) Ricostruì il Campidoglio, dando lui stesso una mano a rimuovere le macerie e trasportandole

personalmente in spalla; in questa circostanza fece rifare tremila tavole in bronzo, andate

completamente distrutte nel recente incendio, dove erano conservati i senatoconsulti fin quasi dalla

fondazione della città, i plebiscita, i trattati e le alleanze;

2) Iniziò la costruzione di un nuovo e funzionale foro con annesso un tempio dedicato alla Pace. Il

grandioso complesso fu decorato con le statue raccolte da Nerone in Grecia e in Asia Minore,

antichi capolavori di pittura e di scultura, oltre che con la suppellettile d’oro presa nel tempio dei

Giudei, di cui Vespasiano andava fiero.

3) Iniziò la costruzione del Foro Transitorio. Definito dai contemporanei come una delle meraviglie

del mondo

4) Portò a termine sul Celio il tempio del Divo Claudio, iniziato da Agrippina ma quasi interamente

demolito da Nerone fino alle fondamenta;

5) Dispose la costruzione nonché la tassazione di numerosi orinatoi, che presero il nome di

“vespasiani”;

6) Realizzò, infine, un grandioso anfiteatro, il Colosseo, simbolo ancora oggi dell’antica Roma,

nell’area che sapeva essere stata a ciò destinata da Augusto.

7) Fece inoltre ampliare un altro grande anfiteatro, l’arena di Pola, che fu costruita nella prima metà

del I. secolo d.C.

8) Fece potenziare e manutenere i più importanti tratti viari della penisola e in particolare le vie

Appia, Salaria e Flaminia.

9) Il successivo incendio della Domus Aurea danneggiò il colosso di Nerone che fu restaurato da

Vespasiano, il quale lo convertì in una rappresentazione del dio Sole.

Riforme culturali

Egli fu il primo imperatore a stanziare una somma di centomila sesterzi all’anno a favore di retori

greci e latini. Versò numerosi congiaria ai poeti più importanti, ai migliori artigiani. Altri

ricevettero un vitalizio di più di mille pezzi d’oro all’anno. Svetonio racconta che:

“Fu il primo ad assegnare, attingendo al fisco, una pensione annua di centomila sesterzi per

ciascuno ai retori latini e greci; i poeti più insigni, nonché gli artisti, come il restauratore della

Venere di Coo e così pure quello del Colosso, gratificò con ricchi donativi e lauti stipendi, e anche

a un ingegnere, che assicurava di poter trasportare sul Campidoglio con modica spesa alcune

enormi colonne, offrì un premio non indifferente per il progetto, ma poi rinunciò all’esecuzione

dell’opera dicendogli che gli lasciasse sfamare il popolino.”

(Svetonio, VII, 18)

“Per gli spettacoli con cui si inaugurava la scena restaurata del teatro di Marcello, aveva

richiamato anche vecchi artisti. All’attore tragico Apellaride donò quattrocentomila sesterzi, ai

citaredi Terpno e Diodoro duecentomila ciascuno, centomila ad alcuni altri e, come minimo,

quarantamila, oltre a moltissime corone d’oro.”

(Svetonio, VII, 19)

Si aggiunga che i maestri della filosofia stoica e scettica, attivi in Roma, erano stati perseguitati per

la loro opposizione al regime di Vespasiano. Ostilio e Demetrio erano stati mandati in esilio ed

Elvidio Prisco, che si era rifiutato di riconoscere Vespasiano quale imperatore, fu messo a morte. Il

potere imperiale considerava intollerabile la loro indipendenza di giudizio e se essi generalmente

non erano politicamente attivi, erano però moralmente autorevoli e le loro critiche erano tanto più

pericolose in quanto venivano diffuse pubblicamente tra i loro allievi.

La grande opera di Plinio il Vecchio, Naturalis historia, fu scritta durante il regno di Vespasiano e

dedicata a suo figlio Tito. Alcuni filosofi, avendo parlato con rimpianto dei tempi d’oro della

Repubblica, e quindi indirettamente incoraggiato cospirazioni, indussero Vespasiano a rimettere in

vigore le leggi penali contro questa professione ormai obsoleta; solo uno di essi, Elvidio Prisco, fu

messo a morte, perché aveva affrontato l’imperatore con insulti studiati. “Non ucciderò un cane che

mi abbaia contro”.

Riforme militari

Con Vespasiano, venne ripristinata l’antica disciplina militare, ma soprattutto si preoccupò di

evitare che l’eccessiva devozione delle legioni ai propri comandanti potesse generare una nuova

guerra civile. La caduta di Nerone era seguita da una lotta che aveva, non solo portato distruzione

nella penisola italica e dissanguato le casse dello stato, ma aveva coinvolto numerosi eserciti. Fu

necessario porre rimedio a ciò attraverso una nuova serie di riforme, che completasse quanto era già

stato fatto durante la dinastia giulio-claudia:

1) sciolse ben quattro legioni che avevano trascinato nel fango le proprie insegne macchiandosi di

disonore e ne riformò tre nuove dando la possibilità ad alcuni di fare pubblica ammenda;

2) avendo trovato le casse dell’aerarium militare pressoché vuote, mise in atto tutta una serie di

azioni per ripristinare la precedente situazione finanziaria alla guerra civile;

3) data inoltre la crescente scarsità di reclute decise di aumentare l’impiego di truppe ausiliarie

provinciali, facendo in modo che le generazioni future avessero un numero maggiore di potenziali

cittadini romani da arruolare nelle legioni. Di contro si andava a creare una vera e propria

rarefazione dell’elemento italico a vantaggio di quello provinciale, pur non producendo mutamenti

sostanziali nel valore militare complessivo;

4) al fine di aumentare la capacità difensiva dei confini imperiali per tutta la loro lunghezza, oltre

9.500 km terrestri, dispose di ricostruire numerose fortezze legionarie in pietra ed in posizioni

strategicamente migliori, in modo da non trascurare la sicurezza delle legioni dove erano

acquartierate;

5) non trascurò il fatto che le truppe di confine, quando rimanevano inattive per troppo tempo, in un

ambiente ospitale, perdevano la loro capacità di combattere. Queste truppe, non avendo infatti una

prospettiva immediata di guerra o di bottino, rischiavano di perdere la proverbiale disciplina e

deteriorarsi. Solo un allenamento costante poteva preservare le capacità di combattimento, anche in

tempo di pace, ben sapendo che dai primi accampamenti “rurali” si era ormai passati a fortezze che

andavano sempre più acquisendo una tipica atmosfera urbana;

6) tornò all’ordinamento augusteo, riducendo le coorti pretoriane a 9

7) La riforma della prima coorte potrebbe essere avvenuta all’epoca di Augusto o forse al tempo dei

Flavi. Si trattava di una coorte militare, vale a dire di dimensioni doppie rispetto alle altre nove

coorti, con 5 manipoli di 160 armati ciascuna, pari a 800 legionari, a cui era affidata l’aquila della

legione. Primo esempio di costruzioni che ne ospitassero una coorte di queste dimensioni la

troviamo nella fortezza legionaria di Inchtuthill in Scozia.

Politica estera

Ridusse a province l’Acaia, la Licia, Rodi, Bisanzio e Samo, togliendo loro la libertà, e fece lo

stesso con la Cilicia Trachea e la Commagene, che fino ad allora erano state governate da re